ГЕНЕРАЛ ВПЕРЕД

«Люблю Россию! Хороша она, матушка, тем, что у нас в каком-нибудь углу да обязательно дерутся...».

Яков Петрович Ку́льнев родился 25 июля 1763 года на постоялом дворе, недалеко от деревни Клястицы Витебского уезда. Детство его прошло в местечке Люцин, Инфлянтского воеводства, Речи Посполитой. Ныне это Лудза в Латвии. Будущий народный герой Яков Кульнев воспитывался в небогатой дворянской семье, которая вела свою родословную от польского шляхтича, приехавшего в Россию в 1460. Все состояние Кульневых заключалось в офицерском жалованье отца и маленьком родовом поместье Болдыреве Калужской губернии с 25 душами крепостных. Дети (шесть сыновей и дочь) росли в уважении к труду, бережливости и скромности. Образование Яков Петрович получил в Сухопутном шляхетском корпусе в Санкт-Петербурге. Службу начал 18 февраля 1785 поручиком Черниговского мушкетерского полка. В том же году переведен в Петербургский драгунский полк. Участник русско-турецкой войны 1787—1791, военных действий в Польше в 1792 и 1794. В 1797—1798 и с 1801—1806 служил в Сумском гусарском полку, а с 1806 года в Гродненском гусарском полку.

Кульнев участвовал практически во всех крупных сражениях, проводимых российской армией в то время. Как он сам говорил: «Люблю Россию! Хороша она, матушка, тем, что у нас в каком-нибудь углу да обязательно дерутся...».Одно перечисление мест, где геройствовал Кульнев, заняло бы не одну страницу. Бендеры и Борунь, Ошняны и Лида, при Вильне и под Брест-Литовском. Были ещё знаменитые «Гутштадское дело» и Фридландское сражение. Во время русско-шведской войны 1808-1809 годов отличился в боях при занятии Якобштадта и Гаммкерлеби, командуя авангардом, принимал участие в экспедиции на Аланские острова. Позже участвовал в блокаде и сдаче крепости Силистии, командовал отрядом пехоты и кавалерии при взятии Рущука. Еще юным поручиком Кульнев отличился при Бендерах, за что его свысока потрепал по плечу сиятельный Потемкин. А в кавалерийской лаве под Брест-Литовском Кульнев решил участь сражения - и его заметил Суворов. Под Прагой он первым ворвался на коне в город - ему был присвоен чин майора.

К началу Отечественной войны 1812 года Кульнев получил звание генерал-майора, был награждён орденами Святого равноапостольного князя Владимира 4-ой степени с бантами, Святой Анны 2-ой степени, Святого Великомученика и Победоносца Георгия 3 класса, а также другими знаками отличия.После Фридланда, где Кульнев со своим полком геройски бился в окружении, а затем стойко прикрывал отход русских войск, его имя стало известным всей армии. О популярности Кульнева говорил следующий факт. Пушкин в своей повести «Дубровский» вложил в уста помещицы Глобовой такой рассказ: «...Вдруг въезжает ко мне человек лет 35-ти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева...» Слава подлетала к нему не спеша. Не было сражения, в котором бы не прогремело имя Кульнева. Народ, самый точный ценитель отваги, отметил эту славу - и владимирские офени уже разносили по Руси первые лубки с изображением Кульнева. В крестьянских избах, на постоялых дворах и харчевнях «храбрым Кульневым» стали украшать стены. Иллюстрациями почти к каждому новому событию в его жизни служили лубочные картинки, которые украшали стены кабаков, ямских станций и жилища мастеровых. Его портреты появляются на фарфоровых чашечках и в альбомах. И мужчины, попивая чаек, уже толковали о нем, как о герое всенародном: «Вот наш батюшка Кульнев... вишь, как наяривает!»

Человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил до плеча - Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. А вид имел зверский: нос у него громадный, от вина красный, весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков, а глаза - как угли. Чаще всего действуя в авангарде армии, он без устали атаковал противника, нанося ему поражение за поражением. Дважды он был контужен, но не оставлял боевого строя. Он повторял одно только слово – «вперед». «Ежели бы даже случилось, что у вас осталось хоть два человека, - говорил Кульнев, - то честь и слава и тут не бежать от неприятеля, а иметь его на глазах». Денис Давыдов, служивший в отряде Кульнева в Финляндии, отмечал неутомимость своего командира. «Все разоблачение его на ночной сон, - писал Давыдов, - состояло в снятии с себя сабли, которую он клал у изголовья. ...Во время ночи каждый возвращающийся начальник разъезда был обязан будить его и доносить, видел или не видел неприятеля». «Я не сплю, - говорил Кульнев, - чтобы спала вся армия». Раньше не было в Финляндии школьника, который не знал бы о Кульневе.

Поначалу своим появлением он навел страх на финнов. В метельных потемках застывал Якобштадт, население, которого решило балом развеять печаль военной зимы. Играли скрипки и вздыхали жалобно валторны шведского оркестра. Двери настежь... в блеск чопорного бала прямо с мороза ввалился он, заснеженный медведь. Иней и сосульки покрывали лицо, заросшее волосами. Зорким глазом могучий партизан окинул женщин. И точно определил он первую красавицу в городе. Что-то грозно потребовал у нее на своем языке, показывая почему-то на ноги девушки. Вид Кульнева был столь ужасен, что...- Уступи ему, Эльза, во всем, - заговорили горожане. - Ведь ты не хочешь, чтобы он спалил наш уютный Якобштадт! Башмачок упал с ноги рыдающей красавицы. Партизану больше ничего не нужно. В туфлю хлынуло шампанское. Кульнев осушил ее единым глотком. Поцеловал туфлю в каблук. После чего с облегчением запели скрипки и радостно вздохнули валторны. Бал продолжался, и Кульнев был самым приятным кавалером. Скоро о нем знали все как о генерале-рыцаре. Кульнев был страшен в битве, когда враг не сдавался. И он был необыкновенно благороден, если враг запросил пощады.

Из Стокгольма в шведскую армию, действующую против России, пришел удивительный приказ, в котором король запрещал стрелять в генерала Кульнева! Однако война со Швецией затянулась, и уже нарастала угроза новой войны с Наполеоном. Пора было кончать битву на фланге, чтобы освободить армию для баталий решающих. Перед русскими воинами в 1809 году лежало замерзшее Балтийское море - все во вздыбленных торосах, в пуржистых бурях. Шестого марта Кульнев издал свой исторический приказ: «Бог с нами, я перед вами, а князь Багратион за нами. В полночь собраться у мельницы. Поход до Шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны - истинная награда, честь и слава бессмертия! Иметь при себе по две чарки водки на человека, по куску шей и хлеба. Лошадям - по два гарнца овса. Море нестрашно. Отдыхайте, мои товарищи!» Русская армия двинулась через море, и кавалерия Кульнева вдруг загарцевала под стенами Стокгольма. Тогда-то и был заключен Фридрихсгамский мир, по которому шведы уступили русским всю Финляндию. Война закончилась грандиозным банкетом, который побежденные шведы устроили своим победителям - русским.

Кульнев, презирая смерть, всегда шел в авангарде. «Герой, служащий отечеству, - говорил он друзьям, - никогда не умирает, оживая духом бессмертным в потомстве...». И земля тряслась, когда он взмахом сабли срывал в атаку лавину гродненских гусар. Кульнёв был беден. Все деньги, какие были, отсылал домой. Будучи уже генералом, он носил шинель грубого солдатского сукна и ел самую простую пищу. Он считал бедность необходимым атрибутом воина и приводил такой довод:

«Убожество было первой добродетелью римлян, победивших всю вселенную, но которых, наконец, богатство, попавшее в их руки, развратило». Павел Первый, вступив на престол, издал приказ о количестве блюд по званиям: майор должен был иметь за столом непременно три кушанья... Как то император спросил Кульнева: - Доложи - каковы три кушанья ты отведал сей день? - Одну лишь курицу, ваше величество. - Как ты смел? - Виноват. Но сначала я положил ее плашмя. Потом смело водрузил ребром. И, наконец, безжалостно обкусал ее сбоку...

Сабля генерала майора Кульнева – ЗА ХРАБРОСТЬ.

Сабля генерала майора Кульнева – ЗА ХРАБРОСТЬ.

Кульнев считался образцовым начальником авангарда и арьергарда. Строгий к себе и к подчинённым, он был любим солдатами за отеческую заботу о них. Добросовестно заботился о качественном снабжении, обмундировании, грамотной организации переходов и лагерей, с презрением относясь к возможности извлечь из всего этого личную выгоду. Был почитателем Суворова, под началом которого некогда служил, что наложило на него сильный отпечаток. Приняв решение, он действовал быстро, просто и решительно. Обладал особой харизмой, составлял приказы в собственном, ярком и лаконичном, стиле. В офицерской среде был источником незлых анекдотов из-за своих безобидных чудачеств. В боевой жизни Кульнев преображался. Становился весел, шутлив, смеялся летящим ядрам; он слагал стихи друзьям. На гусарских бивуаках, в треске костров, немало поколочено бокалов, рыдали гитары и пелось, пелось, пелось... всю ночь! Громадная шапка густых волос рано поседела. В обществе он был хмур, сосредоточен и, кажется, несчастлив. Кульнев флиртовал немало, как и положено гусару, но безответно любил он только одну женщину. К сожалению, она принадлежала к титулованной знати, и он - гордец! - молчал о чувствах своих, боясь получить отказ. Однажды задумав жениться, Яков Петрович порвал со своей невестой, когда та поставила ему условием для брака немедленный выход в отставку. «Ничто на свете, - писал он ей, - даже самая любовь, которую я к вам питаю, не возможет отвратить меня от сердечного ощущения беспредельной любви к отечеству и к должности моей. Прощайте, любезная и жестокая очаровательница». Так завершилась его любовь.

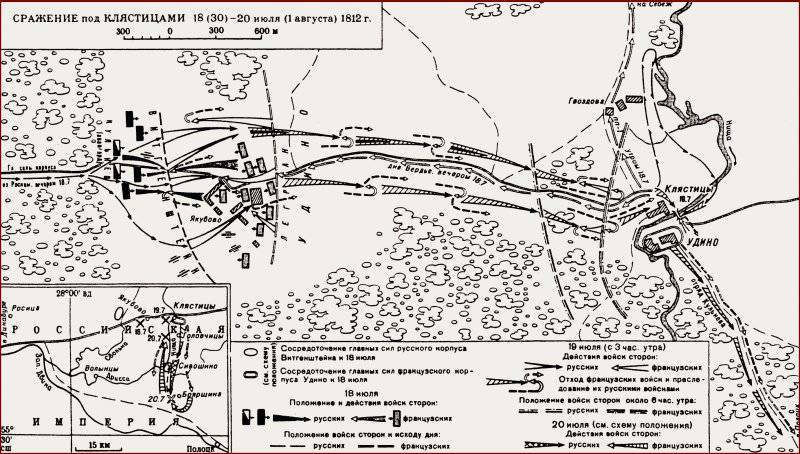

С 1811 году Кульнев вновь командовал Гродненским гусарским полком, а с началом Отечественной войны 1812 года ему было поручено возглавить 5-тысячный кавалерийский отряд в составе корпуса П.Х. Витгенштейна. Наполеон через Смоленск устремился на Москву, а в сторону Петербурга двинулись войска маршала Удино, против которого стоял с армией князь П. X. Витгенштейн. В этом корпусе Витгенштейна, прикрывавшем столицу, состоял Кульнев со своими гродненцами. Отряду Кульнева неизменно поручалась самая сложная задача - действовать в авангарде или арьергарде, первым атаковать и последним отходить. Умело действуя против наседавших французов, Кульнев нанес им ряд ощутимых поражений. 18 - 19 июля 1812 года у Клястиц и Якубово он разгромил авангард французского корпуса маршала Удино, захватив девятьсот пленных и большой обоз противника. Решающая битва разгорелась возле селения Клястицы, где он родился. И это была первая значительная битва в Отечественной войне 1812 года. Удино не выдержал напора русских - он отступил, побросав обозы. Гусары сотнями брали пленных. Победа под Клястицами возвысила дух нашей армии.

20 июля 1812 года Кульнев переправился через Дриссу, вновь атаковал французов и опрокинул их. Увлекшись преследованием, он не заметил подхода главных сил французского корпуса, обрушивших на его отряд сильный артиллерийский огонь. Прорываясь назад, Яков Петрович замыкал отступление своего отряда, и в этот момент неприятельское ядро сразило его, картечью ему оторвало обе ноги выше колен. Последними словами умирающего героя были: «Друзья, не уступайте врагу ни шага родной земли. Победа вас ожидает!» Так, не дожив всего несколько дней до своего сорокадевятилетия, погиб славный воин суворовской школы Яков Петрович Кульнев.

Патриоты расколотили надгробие доблестного генерала.

Патриоты расколотили надгробие доблестного генерала.

Он был погребен на месте гибели у деревни Сивошино. Позже там выросли молодые елочки, которые бросали тень благодатную на придорожный камень, а на камне том было начертано:

«На сем месте пал, увенчан победой, храбрый Кульнев, как верный сын, за любезное ему Отечество сражаясь. Славный конец его подобен и славной жизни. Оттоман, Галл, Германец и Швед зрели его мужество и неустрашимость на поле чести. Стой, прохожий, кто бы ты ни был, Гражданин или Воин, но почти его память слезою.»

Брат, М.П. Кульнев, в 1832 году, перезахоронил тело Якова Петровича в своём имении Ильзенберг. Позже он построил здесь храм, который до сих пор местные жители называют «Кульневский храм». Кульнев был первым русским генералом, павшим в Отечественной войне, и Москва облеклась в траур. Знаменитая певица Лизынька Сандунова выступала в тот день на оперной сцене. Слезы душили ее, она не могла вести арию - и вдруг властно остановила оркестр. В белом хитоне античной богини, раскинув руки, Сандунова запела о боли сердечной: Слава нашему генералу Кульневу, положившему живот за Отечество, - ему наша слава-а. И весь зал, как один человек, разом поднялся в рыданиях.

Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:

Валентин: Где бы были эти 17 тысяч русских, если бы Наполеон действительно всю армию двинул на Петербург?

Валентин в сравнении с вами Наполеон оказался умнее выбрав Москву. Барклаю де Толли вы и в подметки не годитесь, когда подумаете почему напишите.

Вероятности отрицать не могу, достоверности не вижу. М. Ломоносов

Мобильная версия

Мобильная версия