История Санкт-Петербурга ⇐ Российская Федерация

-

Автор темыkatrent

- Всего сообщений: 2

- Зарегистрирован: 26.10.2016

- Образование: высшее гуманитарное

История Санкт-Петербурга

Город Санкт-Петербург является одним из крупнейших городов Европы. Это важнейший экономический, политический и культурный центр Старого Света. Город занимает территорию в 1,4 тыс. кв. км, и проживает здесь почти 5,2 млн. человек. Среди всех городов, расположенных на севере Петербург считается самым большим.

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

Зиг-Заг

Не оглянувшись назад, не будешь знать, куда идти вперед. Мой учитель говорил мне: «Я тоже устал верить в коммунизм и большевиков. Но ты замахнулся на самого Петра! Не топчи мою последнюю сказку, а не то я и другие затопчем тебя!» Но я ведь просто пытался выяснить: ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? И КОМУ ВЫГОДНО?

Человек усвоил то, что ему внушают с детства, но стоит ему указать на несоответствие его знаний фактам, как он заявляет: я это давно знал и без тебя! Большая часть нашей истории создавалась специально как пазл – обрывки, отрывки, которые лень складывать в цельную картину. Но без этого движение вперед превращается в хаотичное броуновское движение молекул вне всякого смысла.

Вот история нас учит, что Санкт-Петербург лично заложил царь Петр 16 мая 1703 года, в день Св. Троицы. А вот карта И. Хоманна в 1720-х годах показывает уже вполне многолюдный город с Петропавловской крепостью при полном параде. Вот скорость строительства! И это без дорог, в распутицу весной в комарье и дожди летом, и в морозы зимой. Вот у кого нашим строителям учиться надо! Но дальше ещё почище: гравюра А. Зубова «Летний сад», 1716 года. Вдалеке виднеются шпили, слева Михайловский замок, справа – Спас на крови. Для справки, фундамент Михайловского замка заложен в апреле 1819 года. Спас-на- крови возведен в 1883-1907 годах. С самого начала план застройки Петербурга велся по строгому плану. Геодезистов откуда взяли? И кто им был? А может, город уже стоял, только не наш?

Сохранившиеся сведения об основании Петербурга достоверностью не отличаются. Вот в Преображенском походном журнале по дням расписано передвижение государя императора. Если верить этому дневнику, 16 мая в день закладки города, Петр ехал от Сясского устья к Лодейной пристани, куда и прибыл 17 мая. Поэтому многие считают датой закладки города 29 июня 1703 года – день закладки храма св. апостолов Петра и Павла. Кстати, никакого «Петербурга» тогда не было, во всех документах место именуется «Шлотбургом». И Петропавловская крепость на картах начала XVIII века уже стоит при полном при параде. А о Васильевском острове есть сведения в ливонском документе 1426 года. Согласно официальной истории, Петропавловку закончили строить начерно в 1780 году, а к 1785 облицевали частично гранитом. А на картах 1720 года она уже указана полностью во всех деталях. Кстати, форма Петропавловской крепости совершенно стандартная для более раннего времени. И под фундаментами петровской и последующих построек можно увидеть и камни с более древними надписями времен Ивана Грозного.

В древнерусских и скандинавских письменных источниках в Приладожье отмечены 42 населенных пункта, из которых 32 – новгородские, 6 – чудские (эстонские) и ещё 4 города разной принадлежности. На основании исторических данных, можно уверенно говорить, что с XV по конец XVII века на территории сегодняшнего Санкт-Петербурга существовало 900-1000 поселений и сотни км дорог. Ещё при Петре Первом граница города включила в себя не менее 55 поселков допетровского периода. Местность издавна была весьма плотно заселена, что отмечали многие путешественники. На картах второй половины XVII века на месте Петербурга отмечена крепость Ниеншанц и множество поселений. За сто лет до Петропавловки Ниеншанц имела такую же форму и находилась на том же месте.

Зиг-Заг

Не оглянувшись назад, не будешь знать, куда идти вперед. Мой учитель говорил мне: «Я тоже устал верить в коммунизм и большевиков. Но ты замахнулся на самого Петра! Не топчи мою последнюю сказку, а не то я и другие затопчем тебя!» Но я ведь просто пытался выяснить: ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? И КОМУ ВЫГОДНО?

Человек усвоил то, что ему внушают с детства, но стоит ему указать на несоответствие его знаний фактам, как он заявляет: я это давно знал и без тебя! Большая часть нашей истории создавалась специально как пазл – обрывки, отрывки, которые лень складывать в цельную картину. Но без этого движение вперед превращается в хаотичное броуновское движение молекул вне всякого смысла.

Вот история нас учит, что Санкт-Петербург лично заложил царь Петр 16 мая 1703 года, в день Св. Троицы. А вот карта И. Хоманна в 1720-х годах показывает уже вполне многолюдный город с Петропавловской крепостью при полном параде. Вот скорость строительства! И это без дорог, в распутицу весной в комарье и дожди летом, и в морозы зимой. Вот у кого нашим строителям учиться надо! Но дальше ещё почище: гравюра А. Зубова «Летний сад», 1716 года. Вдалеке виднеются шпили, слева Михайловский замок, справа – Спас на крови. Для справки, фундамент Михайловского замка заложен в апреле 1819 года. Спас-на- крови возведен в 1883-1907 годах. С самого начала план застройки Петербурга велся по строгому плану. Геодезистов откуда взяли? И кто им был? А может, город уже стоял, только не наш?

Сохранившиеся сведения об основании Петербурга достоверностью не отличаются. Вот в Преображенском походном журнале по дням расписано передвижение государя императора. Если верить этому дневнику, 16 мая в день закладки города, Петр ехал от Сясского устья к Лодейной пристани, куда и прибыл 17 мая. Поэтому многие считают датой закладки города 29 июня 1703 года – день закладки храма св. апостолов Петра и Павла. Кстати, никакого «Петербурга» тогда не было, во всех документах место именуется «Шлотбургом». И Петропавловская крепость на картах начала XVIII века уже стоит при полном при параде. А о Васильевском острове есть сведения в ливонском документе 1426 года. Согласно официальной истории, Петропавловку закончили строить начерно в 1780 году, а к 1785 облицевали частично гранитом. А на картах 1720 года она уже указана полностью во всех деталях. Кстати, форма Петропавловской крепости совершенно стандартная для более раннего времени. И под фундаментами петровской и последующих построек можно увидеть и камни с более древними надписями времен Ивана Грозного.

В древнерусских и скандинавских письменных источниках в Приладожье отмечены 42 населенных пункта, из которых 32 – новгородские, 6 – чудские (эстонские) и ещё 4 города разной принадлежности. На основании исторических данных, можно уверенно говорить, что с XV по конец XVII века на территории сегодняшнего Санкт-Петербурга существовало 900-1000 поселений и сотни км дорог. Ещё при Петре Первом граница города включила в себя не менее 55 поселков допетровского периода. Местность издавна была весьма плотно заселена, что отмечали многие путешественники. На картах второй половины XVII века на месте Петербурга отмечена крепость Ниеншанц и множество поселений. За сто лет до Петропавловки Ниеншанц имела такую же форму и находилась на том же месте.

-

Gosha

- Всего сообщений: 63805

- Зарегистрирован: 25.08.2012

- Откуда: Moscow

Re: История Санкт-Петербурга

Характерны наименования различных частей Петропавловской крепости. Эти наименования связаны с именами вельмож и приближенных Петра I и с именами царей и цариц. Первоначально данные названия, соединенные с фамилиями Меньшикова, Трубецкого, Зотова, Головкина, Нарышкина и других, тех людей кто наблюдал за строительством земляных бастионов на которые было установлено по 50-60 орудий, со временем заменяются царскими именами Петра I, Петра II, Анны Иоанновны, Екатерины I, Екатерины II, царя Алексея Михайловича. Так, весною 1727 года одновременно с обкладкой каменными плитами «больверка Нарышкина» он переименовывается в «больверк Екатерины I». 7 июня 1728 года «больверк князя Меньшикова» переименован в «бастион императора Петра II». 20 июня 1733 года помещена такая запись: «В память деда императрицы царя Алексея Михайловича заложен каменный равелин перед полигоном, обращенным к Васильевскому острову, основание положено собственными руками ее величества». Эта запись особенно важна: собственными своими руками императрица кладет первый камень в тот Алексеевский равелин, которому предстояло сделаться самым важным местом заточения обвиняемых в «государственных преступлениях». Так «руки ее величества» положили первый камень в основание Алексеевского равелина, а руки всех ее преемников подписывали повеления о направлении узников в этот равелин. Анна Иоанновна, окрестившая названный равелин именем своего деда, 20 июня 1731 года «заложила каменную одежду равелина святого Иоанна, названного так в память ее отца».

Похороны императрицы Марии Федоровны воскресили разговоры о тайнах Петропавловской крепости. Легенды о могилах Петропавловского собора ходят давно, и каждые похороны в соборе только увеличивают их число. Так, до сих пор не утихают споры, чьи останки похоронены в Петропавловке под видом останков последнего императора России Николая II и его семьи. Есть легенды и более экзотические, например надгробие Павла I считается священным и чудодейственным. Возле него молятся об успехах на службе и в личной жизни. Считается, что прикосновение щекой к мраморной крышке саркофага Павла I излечивает от зубной боли. Но наиболее скандальной, безусловно, стоит считать легенду о том, что все могилы Петропавловского собора пусты! Поклонником этой версии является историк князь Дмитрий Шаховской, являющийся потомком известной фамилии в среде русских эмигрантов. Недавно он вновь высказался об этом, заявив, что кроме могилы императрицы Марии Федоровны, которая была перезахоронена в Петропавловском соборе рядом с могилой своего мужа Александра III, все остальные саркофаги, стоящие в соборе – пусты.

У этой версии есть свои поклонники, в качестве аргументов они приводят знаменитую легенду о могиле Александра I, которая якобы была вскрыта в 20-х годах прошлого века и оказалась пуста. По преданию, Александр I не хотел быть похороненным рядом с Павлом I, к смерти которого он имел косвенное отношение как участник заговора 1801 года. Согласно одной из гипотез, тело Александра I было похоронено его верным сподвижником Аракчеевым в поселке Грузино — такова была последняя воля императора. Проверить эту гипотезу невозможно, поскольку во время Второй мировой войны место предполагаемого захоронения было уничтожено. Есть и другая версия, по которой Александр I сам объявил себя умершим и скитался по России под именем старца Федора Кузьмича. Кстати, могила этого старца сохранилась где-то в Сибири, и на ней, по рассказам местных жителей, тоже время от времени происходят чудеса.

Но, как говорят сами сотрудники музея «Петропавловской крепости», это всего лишь легенда. «Эта версия стала популярной еще при брате Александра I, императоре Николае I. Ее сторонники в качестве доказательств приводят странную скоропостижную смерть императора, а также то, что на Александрийской колонне, возведенной Николаем I, над имперскими орлами отсутствует корона, что, по мнению апологетов этой легенды, свидетельствует о добровольном отречении Александра I. Однако когда в 20-х годах могила была вскрыта, там были обнаружены останки мужчины. Другое дело что анализа ДНК тогда не проводилось, поэтому твердо утверждать, что там похоронен Александр, нельзя», — сказали корреспонденту «Фонтанки» в Петропавловской крепости. Что касается версии Шаховского, то, как сказал специалист музея Владимир Гендриков, «Шаховской основывает свою теорию на легенде о могиле Александра I, а также на мемуарах третьих лиц. Однако эти самые лица сами никогда не имели доступа к останкам, поэтому всерьез относиться к их свидетельствам нельзя».

По его словам, в качестве аргумента против этой версии можно привести следующее доказательство: когда в 1994 году вскрывали могилу брата Николая II, великого князя Григория Александровича (для того чтобы провести сравнительный анализ с найденными под Екатеринбургом останками последней императорской семьи), его прах был на своем месте. Однако это доказательство вряд ли выбьет почву из-под ног любителей легенд о Петропавловке. Так что, любителей тайн и сказок ждет еще много потрясающих открытий и будоражащих версий, касающихся Петропавловской крепости. С другой стороны, так ли это плохо, учитывая тот факт, что каждый более или менее известный европейский город имеет целый ворох легенд и тайн, так привлекательных для туристов? Строительство небольшой церкви, заложенной во имя апостолов Петра и Павла на Заячьем острове, началось еще в 1703 году, почти одновременно со строительством земляных укреплений Петропавловской крепости. В 1713 году на ее месте началось строительство собора по проекту архитектора Доменико Трезини, завершенное к 1733 году. 28 июня 1733 года собор был торжественно освящен.Петропавловский собор — самое высокое архитектурное сооружение Петербурга. Он украшен золоченым шпилем высотой в 122,5 метра с флюгером в виде летящего ангела, который является одним из символов города на Неве. В соборе находится некрополь российских царей из династии Романовых. Здесь захоронены все члены императорской фамилии за исключением Петра II и Ивана VI.

Похороны императрицы Марии Федоровны воскресили разговоры о тайнах Петропавловской крепости. Легенды о могилах Петропавловского собора ходят давно, и каждые похороны в соборе только увеличивают их число. Так, до сих пор не утихают споры, чьи останки похоронены в Петропавловке под видом останков последнего императора России Николая II и его семьи. Есть легенды и более экзотические, например надгробие Павла I считается священным и чудодейственным. Возле него молятся об успехах на службе и в личной жизни. Считается, что прикосновение щекой к мраморной крышке саркофага Павла I излечивает от зубной боли. Но наиболее скандальной, безусловно, стоит считать легенду о том, что все могилы Петропавловского собора пусты! Поклонником этой версии является историк князь Дмитрий Шаховской, являющийся потомком известной фамилии в среде русских эмигрантов. Недавно он вновь высказался об этом, заявив, что кроме могилы императрицы Марии Федоровны, которая была перезахоронена в Петропавловском соборе рядом с могилой своего мужа Александра III, все остальные саркофаги, стоящие в соборе – пусты.

У этой версии есть свои поклонники, в качестве аргументов они приводят знаменитую легенду о могиле Александра I, которая якобы была вскрыта в 20-х годах прошлого века и оказалась пуста. По преданию, Александр I не хотел быть похороненным рядом с Павлом I, к смерти которого он имел косвенное отношение как участник заговора 1801 года. Согласно одной из гипотез, тело Александра I было похоронено его верным сподвижником Аракчеевым в поселке Грузино — такова была последняя воля императора. Проверить эту гипотезу невозможно, поскольку во время Второй мировой войны место предполагаемого захоронения было уничтожено. Есть и другая версия, по которой Александр I сам объявил себя умершим и скитался по России под именем старца Федора Кузьмича. Кстати, могила этого старца сохранилась где-то в Сибири, и на ней, по рассказам местных жителей, тоже время от времени происходят чудеса.

Но, как говорят сами сотрудники музея «Петропавловской крепости», это всего лишь легенда. «Эта версия стала популярной еще при брате Александра I, императоре Николае I. Ее сторонники в качестве доказательств приводят странную скоропостижную смерть императора, а также то, что на Александрийской колонне, возведенной Николаем I, над имперскими орлами отсутствует корона, что, по мнению апологетов этой легенды, свидетельствует о добровольном отречении Александра I. Однако когда в 20-х годах могила была вскрыта, там были обнаружены останки мужчины. Другое дело что анализа ДНК тогда не проводилось, поэтому твердо утверждать, что там похоронен Александр, нельзя», — сказали корреспонденту «Фонтанки» в Петропавловской крепости. Что касается версии Шаховского, то, как сказал специалист музея Владимир Гендриков, «Шаховской основывает свою теорию на легенде о могиле Александра I, а также на мемуарах третьих лиц. Однако эти самые лица сами никогда не имели доступа к останкам, поэтому всерьез относиться к их свидетельствам нельзя».

По его словам, в качестве аргумента против этой версии можно привести следующее доказательство: когда в 1994 году вскрывали могилу брата Николая II, великого князя Григория Александровича (для того чтобы провести сравнительный анализ с найденными под Екатеринбургом останками последней императорской семьи), его прах был на своем месте. Однако это доказательство вряд ли выбьет почву из-под ног любителей легенд о Петропавловке. Так что, любителей тайн и сказок ждет еще много потрясающих открытий и будоражащих версий, касающихся Петропавловской крепости. С другой стороны, так ли это плохо, учитывая тот факт, что каждый более или менее известный европейский город имеет целый ворох легенд и тайн, так привлекательных для туристов? Строительство небольшой церкви, заложенной во имя апостолов Петра и Павла на Заячьем острове, началось еще в 1703 году, почти одновременно со строительством земляных укреплений Петропавловской крепости. В 1713 году на ее месте началось строительство собора по проекту архитектора Доменико Трезини, завершенное к 1733 году. 28 июня 1733 года собор был торжественно освящен.Петропавловский собор — самое высокое архитектурное сооружение Петербурга. Он украшен золоченым шпилем высотой в 122,5 метра с флюгером в виде летящего ангела, который является одним из символов города на Неве. В соборе находится некрополь российских царей из династии Романовых. Здесь захоронены все члены императорской фамилии за исключением Петра II и Ивана VI.

Вероятности отрицать не могу, достоверности не вижу. М. Ломоносов

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

(продолжение)

Почти сразу о Петербурге начала складываться легенда о некоей нереальности города. Почему столица государства была, фактически, вынесена за пределы этого государства? Петербург был категорически отделен от Московии – между ними не было не то, что дорог, нормального водного пути не было, - мелкие речки и волоки между ними. А если нет надежной и быстрой транспортной связи, то и никакого государственного управления быть не может. Страна огромная, а столица вообще у черта на куличках. Разве не абсурд? До XIX века главным «ключ-городом» к Московии был Смоленск. Он стоял на пересечении торговых путей. Строительство водных путей – каналов началось только в XIX веке – Мариинская, Тихвинская и Вышневолоцкая водные системы. А нам внушают, что за какие-то 20-30 лет на пустом месте, среди болот, без путей сообщения возник город с современной планировкой, которую не имели и европейские столицы, с проспектами, гранитными набережными, массивными каменными домами, и колоннами, колоннами, колоннами, как в Баальбеке, Парфеноне, Египте. Питер построен по всем канонам мифического античного города, и вовсе не христианского. При Петре была построена только одна христианская церковь – Петра и Павла, зато характерных языческих строений – огромное количество.

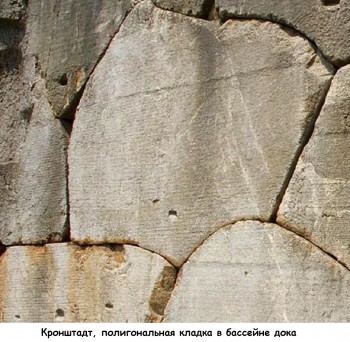

Инженеры утверждают, что современные технологии не в состоянии дотянуться до уровня работы с камнем древних ваятелей. А может это некая иная цивилизация всё это понастроила? А мы только пользуемся остатками? Не зря же Петр систематически уничтожал все старые записи о тех местах, на которых построили город? Чтобы стать великим, надо уничтожить память о прошлом, но присвоить себе его деяния. Что Петр и проделал, приписав своей монаршей воле создание города наперекор всякому здравому смыслу. А вот полигональные кладки Кольского полуострова – им около 9 тысяч лет. Кто тут жил раньше? При постройке фортов Кронштадта и облицовке набережных использовано огромное количество гранитных блоков идеальной формы. Около 10 фортов в Финском заливе облицованы 2-х тонными гранитными блоками, уложенными без раствора. При такой кладке чистота обработки поверхности должна быть высокой – как у керамической плитки, и перпендикулярность граней выдержана должна быть идеально. Изготовить такие блоки вручную очень трудоемко – необходимо долгое шлифование плоскостей. Стандартное и точное производство в таких условиях просто невозможно. А при машинном конвейерном производстве это получается само собой. А вот стенка Кронштадского дока – типичная полигональная кладка. Это означает, что при строительстве использовали уже готовый материал, разбирая старые сооружения, либо тогдашним мастерам обработка гранита была детской игрой – как хотели, так и резали. Про вес блоков вообще помолчим – все сплошь Ильи Муромцы, одной рукой горы двигали. Вот лестница в западном доке: десяток ступенек вырезаны из одной гранитной глыбы. Зачем такой труд и в таком месте? Что, нельзя было просто из плит эту лестницу сложить? Но тогдашним мастерам это казалось более простым способом, чем возиться складывать и ровнять. Взяли и в многотонной глыбе вырезали ступеньки. Раз плюнуть. А энтузиасты волосы на себе рвут, вопя о тайнах египетских пирамид. А то, что тоже самое произошло у них под носом в России, и внимания не обращают. Главное, куда все знания подевались? Удивляет и то, что гранитные сооружения имеются только в Кронштадте и Петербурге, всё остальное – кирпичное.

Практически от истока Невы вдоль южного берега Ладоги тянутся два огромных канала – Новоладожский и Староладожский. Историки мимоходом упоминают, что они строились для скрытного перемещения судов. Откуда и куда? Совершенно идиотское утверждение. Если о существовании канала известно, то достаточно поставить наблюдателя и никакого скрытного перемещения не будет. А рядом Ладога – в туман любым маршрутом проведи суда, никто не заметит. Вот только куда вести-то? Поэтому вопрос о разумности строительства остается. Даже сегодня на такую стройку нужен не один десяток лет, нужны карьеры для добычи камня, пути его перевозки, транспорт, обученный персонал – куда всё это делось? Даже воспоминаний не осталось, одни идиотские мифы.

Удивляет однообразие инженерных решений по всему миру – Америка, Япония, Египет – колонны, колонны, прямоугольная и полигональная кладка, многотонные камни. Вот перед зданием Академии Художеств на Университетской набережной стоят два сфинкса. На них выбиты надписи. Такого количества надписей нет ни на одном сфинксе мира. Общий смысл всех надписей: «Почему мы были непокорны? Гнали нас. Мы воли желали возрождением царя. Чтим Отца».

(продолжение)

Почти сразу о Петербурге начала складываться легенда о некоей нереальности города. Почему столица государства была, фактически, вынесена за пределы этого государства? Петербург был категорически отделен от Московии – между ними не было не то, что дорог, нормального водного пути не было, - мелкие речки и волоки между ними. А если нет надежной и быстрой транспортной связи, то и никакого государственного управления быть не может. Страна огромная, а столица вообще у черта на куличках. Разве не абсурд? До XIX века главным «ключ-городом» к Московии был Смоленск. Он стоял на пересечении торговых путей. Строительство водных путей – каналов началось только в XIX веке – Мариинская, Тихвинская и Вышневолоцкая водные системы. А нам внушают, что за какие-то 20-30 лет на пустом месте, среди болот, без путей сообщения возник город с современной планировкой, которую не имели и европейские столицы, с проспектами, гранитными набережными, массивными каменными домами, и колоннами, колоннами, колоннами, как в Баальбеке, Парфеноне, Египте. Питер построен по всем канонам мифического античного города, и вовсе не христианского. При Петре была построена только одна христианская церковь – Петра и Павла, зато характерных языческих строений – огромное количество.

Инженеры утверждают, что современные технологии не в состоянии дотянуться до уровня работы с камнем древних ваятелей. А может это некая иная цивилизация всё это понастроила? А мы только пользуемся остатками? Не зря же Петр систематически уничтожал все старые записи о тех местах, на которых построили город? Чтобы стать великим, надо уничтожить память о прошлом, но присвоить себе его деяния. Что Петр и проделал, приписав своей монаршей воле создание города наперекор всякому здравому смыслу. А вот полигональные кладки Кольского полуострова – им около 9 тысяч лет. Кто тут жил раньше? При постройке фортов Кронштадта и облицовке набережных использовано огромное количество гранитных блоков идеальной формы. Около 10 фортов в Финском заливе облицованы 2-х тонными гранитными блоками, уложенными без раствора. При такой кладке чистота обработки поверхности должна быть высокой – как у керамической плитки, и перпендикулярность граней выдержана должна быть идеально. Изготовить такие блоки вручную очень трудоемко – необходимо долгое шлифование плоскостей. Стандартное и точное производство в таких условиях просто невозможно. А при машинном конвейерном производстве это получается само собой. А вот стенка Кронштадского дока – типичная полигональная кладка. Это означает, что при строительстве использовали уже готовый материал, разбирая старые сооружения, либо тогдашним мастерам обработка гранита была детской игрой – как хотели, так и резали. Про вес блоков вообще помолчим – все сплошь Ильи Муромцы, одной рукой горы двигали. Вот лестница в западном доке: десяток ступенек вырезаны из одной гранитной глыбы. Зачем такой труд и в таком месте? Что, нельзя было просто из плит эту лестницу сложить? Но тогдашним мастерам это казалось более простым способом, чем возиться складывать и ровнять. Взяли и в многотонной глыбе вырезали ступеньки. Раз плюнуть. А энтузиасты волосы на себе рвут, вопя о тайнах египетских пирамид. А то, что тоже самое произошло у них под носом в России, и внимания не обращают. Главное, куда все знания подевались? Удивляет и то, что гранитные сооружения имеются только в Кронштадте и Петербурге, всё остальное – кирпичное.

Практически от истока Невы вдоль южного берега Ладоги тянутся два огромных канала – Новоладожский и Староладожский. Историки мимоходом упоминают, что они строились для скрытного перемещения судов. Откуда и куда? Совершенно идиотское утверждение. Если о существовании канала известно, то достаточно поставить наблюдателя и никакого скрытного перемещения не будет. А рядом Ладога – в туман любым маршрутом проведи суда, никто не заметит. Вот только куда вести-то? Поэтому вопрос о разумности строительства остается. Даже сегодня на такую стройку нужен не один десяток лет, нужны карьеры для добычи камня, пути его перевозки, транспорт, обученный персонал – куда всё это делось? Даже воспоминаний не осталось, одни идиотские мифы.

Удивляет однообразие инженерных решений по всему миру – Америка, Япония, Египет – колонны, колонны, прямоугольная и полигональная кладка, многотонные камни. Вот перед зданием Академии Художеств на Университетской набережной стоят два сфинкса. На них выбиты надписи. Такого количества надписей нет ни на одном сфинксе мира. Общий смысл всех надписей: «Почему мы были непокорны? Гнали нас. Мы воли желали возрождением царя. Чтим Отца».

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

(продолжение)

А.С. Пушкин написал поэму «Медный всадник». Почему «медный»? Он же бронзовый. Пушкин прямо указывает, что своё «в Европу прорубил окно», он взял из записок француза Франческо Альгаротти, где тот писал, что Петербург – это «окно, через которое Россия смотрит в Европу». Неверно также считать Петербург портом – портом и по сей день является Кронштадт. В стихотворении Мицкевича конь у Медного Всадника именуется «Буцефалом». Почему? Ведь любимой лошадью царя была кобыла Лизетта. Ещё одна деталь: Петр держит руку так, словно в ней копьё, которым он поражает змея. Всадник в плаще с копьем, поражающий змея – стандартное изображение мифического героя. Автором скульптуры считается Этьен Фальконе, хотя голову Петра лепила его ученица Мари-Анна Колло. Название «Гром-камень» явилось будто бы от попадания молнии в него. По крайней мере, так объясняют замысловатую трещину в носке постамента экскурсоводы. Ничего подобного, постамент состоит из трех глыб основной и двух меньших – носковой и пяточной. Вся конструкция постамента говорит о том, что он был разрушен и потом восстановлен. Вероятно, в первом варианте он изображал волну. Кроме того сам всадник и конь прорисованы филигранно, а вот змея выглядит комично, особенно голова без чешуи. Змею лепил Фёдор Гордеев, отливка выполнена под руководством мастера Емельяна Хайлова и была закончена в 1778 году. До 1844 года никто и не знал, что это подарок Екатерины Секунды Петру Прима. И в 1870 году художник Суриков никакой надписи на памятнике не увидел. Удивляет и то, что Петр сидит в римской тоге на коне без седла и стремян и без штанов, чего ни российская знать, ни простой люд того времени не делали.

Поэтому не исключается вероятность, что статуя была отлита намного раньше, чем в XVIII веке – на бедре у царя меч – оружие, давно вышедшее из моды. Короче, статуя Петра очень напоминает статуи Александра Македонского, разбросанные по Европе. Из записей И.Г. Бакмейстера, библиографа Екатерины Второй, явствует, что она желала видеть Петра Великого скачущем на коне с распростертою правою рукою, как знак повелевающий и благословляющий. А вот отрывок из письма Фальконе Екатерине, где он жалуется на нерадивость работников, следящих за печью, которые развели такое пламя, что верхняя часть формы сгорела. Кроме того, форма лопнула и часть металла сбоку вылилась. Голова так не удалась, что пришлось её сломать и отливать новую. В остальном отливка превосходна. Пришлось переделывать и постамент – на картине он совершенно иной формы, а на голове статуи – лавровый венок. Кого любят изображать в таком виде? Мне ещё в школе попалась книжка про исчезнувший на острове Мальта памятник Александру Македонскому. По легенде памятник утонул при перевозке. А, может, всё-таки доплыл? Потонул он аккурат в конце XVII века, а в веке XVIII появляется памятник в Петербурге. Не забудем, что Павел Первый был магистром Мальтийского ордена. В 1833 году на акварели видны остатки стройматериалов вокруг памятника – следы реставрации и ремонта.

Не всё просто и с постаментом. Оставим в стороне официальную версию, её и так все знают, или же легко узнать. Начальный вес камня 1600 тонн. Теперь просто физмат. Плотность гранита 2600 кг на кубический метр. Плотность сосны 520 кг на кубометр. Но камень требовал прочности 2402 кг на кубометр. То есть, рисунки транспортировки Гром-камня не выдерживают критики. Да и с транспортировкой по воде тоже проблемы – крупное судно войти в Неву не могло – село бы на мель в «Маркизовой луже». Поэтому Петербург никогда и не имел крепостных стен – незачем они были. Купцы того времени жаловались, что доставка товара из Лондона в Кронштадт стоит столько же, сколько из Кронштадта в Петербург. Принимать суда с большой осадкой стало возможно только в конце XIXвека после прорытия Морского канала от Кронштадта. Только после этого стало возможным строительство морского порта в самом Петербурге на Гутуевском острове.

Поэтому процедура транспортировки камня, конечно, впечатляет, но совершенно нереальна. Да и валунов гранитных разбросано по всей Карелии немерянное число. В целом, замысел памятника был, скорее всего, таков: на гребне волны, символизирующей высокие помыслы, мужественный воин поражает копьем Змея, символизирующего помыслы низкие. Интересные данные замеров высоты камня: в 1768 году – 8,2 м, в1769 – 6,1 м, в 1778 – 4.1 м и в 1783 – 6,6, а в 1882 и поныне снова 8,2 м. Сам Фальконе говорит о 6,1 м.

Так может тут и кроется тайна? Может памятник стоял ещё до Петра?

(продолжение)

А.С. Пушкин написал поэму «Медный всадник». Почему «медный»? Он же бронзовый. Пушкин прямо указывает, что своё «в Европу прорубил окно», он взял из записок француза Франческо Альгаротти, где тот писал, что Петербург – это «окно, через которое Россия смотрит в Европу». Неверно также считать Петербург портом – портом и по сей день является Кронштадт. В стихотворении Мицкевича конь у Медного Всадника именуется «Буцефалом». Почему? Ведь любимой лошадью царя была кобыла Лизетта. Ещё одна деталь: Петр держит руку так, словно в ней копьё, которым он поражает змея. Всадник в плаще с копьем, поражающий змея – стандартное изображение мифического героя. Автором скульптуры считается Этьен Фальконе, хотя голову Петра лепила его ученица Мари-Анна Колло. Название «Гром-камень» явилось будто бы от попадания молнии в него. По крайней мере, так объясняют замысловатую трещину в носке постамента экскурсоводы. Ничего подобного, постамент состоит из трех глыб основной и двух меньших – носковой и пяточной. Вся конструкция постамента говорит о том, что он был разрушен и потом восстановлен. Вероятно, в первом варианте он изображал волну. Кроме того сам всадник и конь прорисованы филигранно, а вот змея выглядит комично, особенно голова без чешуи. Змею лепил Фёдор Гордеев, отливка выполнена под руководством мастера Емельяна Хайлова и была закончена в 1778 году. До 1844 года никто и не знал, что это подарок Екатерины Секунды Петру Прима. И в 1870 году художник Суриков никакой надписи на памятнике не увидел. Удивляет и то, что Петр сидит в римской тоге на коне без седла и стремян и без штанов, чего ни российская знать, ни простой люд того времени не делали.

Поэтому не исключается вероятность, что статуя была отлита намного раньше, чем в XVIII веке – на бедре у царя меч – оружие, давно вышедшее из моды. Короче, статуя Петра очень напоминает статуи Александра Македонского, разбросанные по Европе. Из записей И.Г. Бакмейстера, библиографа Екатерины Второй, явствует, что она желала видеть Петра Великого скачущем на коне с распростертою правою рукою, как знак повелевающий и благословляющий. А вот отрывок из письма Фальконе Екатерине, где он жалуется на нерадивость работников, следящих за печью, которые развели такое пламя, что верхняя часть формы сгорела. Кроме того, форма лопнула и часть металла сбоку вылилась. Голова так не удалась, что пришлось её сломать и отливать новую. В остальном отливка превосходна. Пришлось переделывать и постамент – на картине он совершенно иной формы, а на голове статуи – лавровый венок. Кого любят изображать в таком виде? Мне ещё в школе попалась книжка про исчезнувший на острове Мальта памятник Александру Македонскому. По легенде памятник утонул при перевозке. А, может, всё-таки доплыл? Потонул он аккурат в конце XVII века, а в веке XVIII появляется памятник в Петербурге. Не забудем, что Павел Первый был магистром Мальтийского ордена. В 1833 году на акварели видны остатки стройматериалов вокруг памятника – следы реставрации и ремонта.

Не всё просто и с постаментом. Оставим в стороне официальную версию, её и так все знают, или же легко узнать. Начальный вес камня 1600 тонн. Теперь просто физмат. Плотность гранита 2600 кг на кубический метр. Плотность сосны 520 кг на кубометр. Но камень требовал прочности 2402 кг на кубометр. То есть, рисунки транспортировки Гром-камня не выдерживают критики. Да и с транспортировкой по воде тоже проблемы – крупное судно войти в Неву не могло – село бы на мель в «Маркизовой луже». Поэтому Петербург никогда и не имел крепостных стен – незачем они были. Купцы того времени жаловались, что доставка товара из Лондона в Кронштадт стоит столько же, сколько из Кронштадта в Петербург. Принимать суда с большой осадкой стало возможно только в конце XIXвека после прорытия Морского канала от Кронштадта. Только после этого стало возможным строительство морского порта в самом Петербурге на Гутуевском острове.

Поэтому процедура транспортировки камня, конечно, впечатляет, но совершенно нереальна. Да и валунов гранитных разбросано по всей Карелии немерянное число. В целом, замысел памятника был, скорее всего, таков: на гребне волны, символизирующей высокие помыслы, мужественный воин поражает копьем Змея, символизирующего помыслы низкие. Интересные данные замеров высоты камня: в 1768 году – 8,2 м, в1769 – 6,1 м, в 1778 – 4.1 м и в 1783 – 6,6, а в 1882 и поныне снова 8,2 м. Сам Фальконе говорит о 6,1 м.

Так может тут и кроется тайна? Может памятник стоял ещё до Петра?

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

(продолжение)

В каждом старом городе есть погруженные культурные слои. Вот на гравюрах начала XVIII века у зданий первые этажи глубоко ушли в землю, а парадные входы подняты на уровень второго этажа. Но ведь городу и 15 лет ещё нет! Вообще к архитекторам Петербурга масса вопросов. Они что, не знали о регулярных наводнениях? Почему делали подвальные помещения, которые регулярно затапливались? Таких архитекторов на каторгу отправлять надо. А может они ничего и не строили? Город до них стоял, они только его перестроили, используя старые фундаменты? Вот колоннада Главного Штаба. Совершенно нелепые колонны на втором и третьем этажах. Пришлось поднять, а то они на треть в землю ушли, как в Эрмитаже, где убрать их поленились.

Если заглянуть в подвалы, то вас поразит нелепость ситуации: прекрасно отделанные окна почти на 2/3 в земле и явно заложены камнем впоследствии. Можно возразить, что так и строили полуподвальные помещения. Но тогда перед окнами делали колодцы. Но в петербургских домах таких колодцев нет. Окна рассчитаны на первый этаж, находящийся над землей. А вот пристройки к основным зданиям уже без подвальных окошек, всё нормально. В Александровском дворце пол подвала поднят на 140 см. Под современным полом на этой глубине обнаруживаются остатки другого пола, а ещё ниже – старый фундамент. И, главное, нигде больше в других городах России так не строили. Подвал был подвалом, а первый этаж находился над землей. Это только после революции стали подвалы и полуподвалы перестраивать в жилые помещения. Но тогда перед окнами продух делали – колодец, верх которого забирался решеткой. Во всей России и Европе строили нормальные здания, и только в Петербурге их на полэтажа или на целый этаж закапывали в землю, причем так, словно они находились над землей. Так может, не закапывали, а откапывали старые фундаменты и остатки построек? И на них возводили новые?

Большинство зданий в Петербурге были построены из кирпича. Петр ввел так называемый «каменный налог», когда каждый приезжающий должен был привезти кирпич и сдать его. Вы можете поверить, что таким способом было по бездорожью завезено необходимое количество кирпича для постройки огромного города лет за 5 или даже за 10? Я, лично, поверить в это не могу. Мне могут возразить (и возражают, кстати), что за триста лет все могло измениться – дома осесть в непрочный грунт, кирпичи отсыреть и рассыпаться. Но вот план Петропавловской крепости Шуберта 1828 года и современный снимок Гугль. Никаких изменений за почти 200 лет. А вот ещё план столичного Санкт-Петербурга 1753 года. Город уже существует в основном виде. Большие каменные здания стоят на самом берегу у кромки воды. И это при знании о наводнениях! И сегодня питерские археологи наталкиваются на фундаменты крупных древних зданий.

В музее кирпича Санкт-Петербурга есть образцы кирпичей более 500 производителей, в том числе и из Европы. Это ж сколько перевозка стоила? Зачем такие траты и кто этот кирпич завозил? Неизвестно. Вот Исаакиевский собор. На месте чего он построен? Вот на гравюре Хигхема вид со стороны Кунсткамеры, на месте Исаакия виднеется какое-то строение с колонами типа Парфенона. В альбоме мсье Монферана изображены остатки разобранного храма, которые использовались для строительства Исаакия. Моё мнение: на месте Исаакия стоял древний храм Юпитеру, а потом статуи с него растащили по всему городу и переделали под свои нужды. Александра Македонского переделали в Петра, статую Марса – сначала тоже в Петра, а потом в Александра Суворова. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. А скульптуру императора Октаивана Августа переделали в Дюка Ришелье и поставили в Одессе. Кстати, полное имя императора звучит так: Гай Юлий Цезарь Октаиван Август Рюрик. Недаром Иван Грозный утверждал, что его род идет от римских императоров.

А вот немец Бертух Фридрих Юстин, умер в 1822 году. Он картинку нарисовал – Дворцовая площадь, называется. И здание Главного штаба и Александровская колонна на месте, только без ангела. И это за 10 лет до её официальной установки. А вот та же колонна уже со скульптурой наверху. Но скульптура-то – Дюк! Интересно, что колонна стояла ещё до основания Петербурга. Уже архитектор Растрелли указывал место «Петровской колумны», о ней же говорил и отец Растрелли, тоже архитектор. А вот А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский НИ СЛОВОМ о грандиознейшем событии, которое произошло при них – установке Александрийской колонны не упомянули. Хотя жили-то как раз в этом городе. Один Жуковский усердствовал, выдумывая историю её установки.

Согласно официальной версии 30 августа (11 сентября) 1834 года состоялась церемония окончания работ по установке и оформлению Алексанровской колонны. Присутствовали государь император с семьёй, дипломатический корпус, масса зрителей и стотысячное войско. Открытие памятника сопровождалось богослужением и коленопреклонением. Во-первых – где все они разместились? Дворцовая площадь больше 5 тысяч вместить не в состоянии. Следует упомянуть, что как раз в это же время на севере Российской империи свирепствовала холера, и бушевал Холерный бунт. И на всех присутствовавших напала полная потеря памяти – никто об этом событии и не вспоминал. О чем не вспоминаешь, и что скользит мимо внимания? То, к чему давно привык с детства.

(продолжение)

В каждом старом городе есть погруженные культурные слои. Вот на гравюрах начала XVIII века у зданий первые этажи глубоко ушли в землю, а парадные входы подняты на уровень второго этажа. Но ведь городу и 15 лет ещё нет! Вообще к архитекторам Петербурга масса вопросов. Они что, не знали о регулярных наводнениях? Почему делали подвальные помещения, которые регулярно затапливались? Таких архитекторов на каторгу отправлять надо. А может они ничего и не строили? Город до них стоял, они только его перестроили, используя старые фундаменты? Вот колоннада Главного Штаба. Совершенно нелепые колонны на втором и третьем этажах. Пришлось поднять, а то они на треть в землю ушли, как в Эрмитаже, где убрать их поленились.

Если заглянуть в подвалы, то вас поразит нелепость ситуации: прекрасно отделанные окна почти на 2/3 в земле и явно заложены камнем впоследствии. Можно возразить, что так и строили полуподвальные помещения. Но тогда перед окнами делали колодцы. Но в петербургских домах таких колодцев нет. Окна рассчитаны на первый этаж, находящийся над землей. А вот пристройки к основным зданиям уже без подвальных окошек, всё нормально. В Александровском дворце пол подвала поднят на 140 см. Под современным полом на этой глубине обнаруживаются остатки другого пола, а ещё ниже – старый фундамент. И, главное, нигде больше в других городах России так не строили. Подвал был подвалом, а первый этаж находился над землей. Это только после революции стали подвалы и полуподвалы перестраивать в жилые помещения. Но тогда перед окнами продух делали – колодец, верх которого забирался решеткой. Во всей России и Европе строили нормальные здания, и только в Петербурге их на полэтажа или на целый этаж закапывали в землю, причем так, словно они находились над землей. Так может, не закапывали, а откапывали старые фундаменты и остатки построек? И на них возводили новые?

Большинство зданий в Петербурге были построены из кирпича. Петр ввел так называемый «каменный налог», когда каждый приезжающий должен был привезти кирпич и сдать его. Вы можете поверить, что таким способом было по бездорожью завезено необходимое количество кирпича для постройки огромного города лет за 5 или даже за 10? Я, лично, поверить в это не могу. Мне могут возразить (и возражают, кстати), что за триста лет все могло измениться – дома осесть в непрочный грунт, кирпичи отсыреть и рассыпаться. Но вот план Петропавловской крепости Шуберта 1828 года и современный снимок Гугль. Никаких изменений за почти 200 лет. А вот ещё план столичного Санкт-Петербурга 1753 года. Город уже существует в основном виде. Большие каменные здания стоят на самом берегу у кромки воды. И это при знании о наводнениях! И сегодня питерские археологи наталкиваются на фундаменты крупных древних зданий.

В музее кирпича Санкт-Петербурга есть образцы кирпичей более 500 производителей, в том числе и из Европы. Это ж сколько перевозка стоила? Зачем такие траты и кто этот кирпич завозил? Неизвестно. Вот Исаакиевский собор. На месте чего он построен? Вот на гравюре Хигхема вид со стороны Кунсткамеры, на месте Исаакия виднеется какое-то строение с колонами типа Парфенона. В альбоме мсье Монферана изображены остатки разобранного храма, которые использовались для строительства Исаакия. Моё мнение: на месте Исаакия стоял древний храм Юпитеру, а потом статуи с него растащили по всему городу и переделали под свои нужды. Александра Македонского переделали в Петра, статую Марса – сначала тоже в Петра, а потом в Александра Суворова. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. А скульптуру императора Октаивана Августа переделали в Дюка Ришелье и поставили в Одессе. Кстати, полное имя императора звучит так: Гай Юлий Цезарь Октаиван Август Рюрик. Недаром Иван Грозный утверждал, что его род идет от римских императоров.

А вот немец Бертух Фридрих Юстин, умер в 1822 году. Он картинку нарисовал – Дворцовая площадь, называется. И здание Главного штаба и Александровская колонна на месте, только без ангела. И это за 10 лет до её официальной установки. А вот та же колонна уже со скульптурой наверху. Но скульптура-то – Дюк! Интересно, что колонна стояла ещё до основания Петербурга. Уже архитектор Растрелли указывал место «Петровской колумны», о ней же говорил и отец Растрелли, тоже архитектор. А вот А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский НИ СЛОВОМ о грандиознейшем событии, которое произошло при них – установке Александрийской колонны не упомянули. Хотя жили-то как раз в этом городе. Один Жуковский усердствовал, выдумывая историю её установки.

Согласно официальной версии 30 августа (11 сентября) 1834 года состоялась церемония окончания работ по установке и оформлению Алексанровской колонны. Присутствовали государь император с семьёй, дипломатический корпус, масса зрителей и стотысячное войско. Открытие памятника сопровождалось богослужением и коленопреклонением. Во-первых – где все они разместились? Дворцовая площадь больше 5 тысяч вместить не в состоянии. Следует упомянуть, что как раз в это же время на севере Российской империи свирепствовала холера, и бушевал Холерный бунт. И на всех присутствовавших напала полная потеря памяти – никто об этом событии и не вспоминал. О чем не вспоминаешь, и что скользит мимо внимания? То, к чему давно привык с детства.

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

Вот зачем ехать шукать Мачу в Пикче, когда вот прямо под носом своя таинственная чукча находится.

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

(продолжение)

Самое активное участие в установке Александрийской колонны принимал А.А. Бетанкур. Архитектор, инженер и строитель. Он сконструировал оригинальную подъёмную систему, с помощью которой 2 тысячи солдат и 400 рабочих за 1,5 часа установили колонну на фундамент. Произошло это в 1834 году. Но если заглянуть в биографию Бетанкура, то он умер в 1824 году. За 10 лет до установки колонны. Это учли, и сегодня в интернете вы прочтете «по методу Бетанкура».

Каменными делами в Петербурге занимался некто Самсон (Семёнович или Ксенофонтович) Суханов. За два десятилетия его артель одела в гранит весь Петербург и Кронштадт. А это миллионы тонн добытого, перевезенного, обработанного и установленного гранита. И вручную, по дрянным дорогам. Робяты, чего в Египет и в Южную Америку лезете? Вот загадка! Кстати выплыла эта фамилия только в начале ХХ века, до этого о нем известно не было ничего.

То же самое можно сказать и о В.П. Екимове – талантливом литейщике, отливавшем почти все известнейшие петербургские статуи и, почему-то, только в античном стиле.

А.А. Монферан. О! Монферан! Глыба человечище. Вот только по воспоминаниям его современников он был не архитектором, а рисовальщиком и никакого понятия о технологии строительства не имел.

Э.М. Фальконе. У-у-у! Фальконе! Медный всадник! Этим всё сказано. Профессиональный литейщик Б. Эрсман отказался от этой почетной и очень прибыльной для кармана, задачи. А Фальконе взялся, хотя до этого ничем подобным не занимался.

И таких нестыковок столько, что историком надо созвать конференцию и договориться, что из этого вранья объявить истиной. Ведь версии писались в разное время и разными людьми и при разных идеологических установках.

Отправлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд:

Рисунок Бертуха Юстина - до 1822 года.

(продолжение)

Самое активное участие в установке Александрийской колонны принимал А.А. Бетанкур. Архитектор, инженер и строитель. Он сконструировал оригинальную подъёмную систему, с помощью которой 2 тысячи солдат и 400 рабочих за 1,5 часа установили колонну на фундамент. Произошло это в 1834 году. Но если заглянуть в биографию Бетанкура, то он умер в 1824 году. За 10 лет до установки колонны. Это учли, и сегодня в интернете вы прочтете «по методу Бетанкура».

Каменными делами в Петербурге занимался некто Самсон (Семёнович или Ксенофонтович) Суханов. За два десятилетия его артель одела в гранит весь Петербург и Кронштадт. А это миллионы тонн добытого, перевезенного, обработанного и установленного гранита. И вручную, по дрянным дорогам. Робяты, чего в Египет и в Южную Америку лезете? Вот загадка! Кстати выплыла эта фамилия только в начале ХХ века, до этого о нем известно не было ничего.

То же самое можно сказать и о В.П. Екимове – талантливом литейщике, отливавшем почти все известнейшие петербургские статуи и, почему-то, только в античном стиле.

А.А. Монферан. О! Монферан! Глыба человечище. Вот только по воспоминаниям его современников он был не архитектором, а рисовальщиком и никакого понятия о технологии строительства не имел.

Э.М. Фальконе. У-у-у! Фальконе! Медный всадник! Этим всё сказано. Профессиональный литейщик Б. Эрсман отказался от этой почетной и очень прибыльной для кармана, задачи. А Фальконе взялся, хотя до этого ничем подобным не занимался.

И таких нестыковок столько, что историком надо созвать конференцию и договориться, что из этого вранья объявить истиной. Ведь версии писались в разное время и разными людьми и при разных идеологических установках.

Отправлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд:

Рисунок Бертуха Юстина - до 1822 года.

-

Gosha

- Всего сообщений: 63805

- Зарегистрирован: 25.08.2012

- Откуда: Moscow

Re: История Санкт-Петербурга

Поддерживаю Валентина - хоть ЗА МОРЕМ ЖИТЬЁ НЕ ХУДО, но у НАС ЕСТЬ ТАКОЕ ЧУДО...

Соловецкая Мегалитическая кладка именно с Соловков и Орешка начался Питер-с-бурх.

Ореховский закладной мегалит символ непостоянной дружбы и постоянной вражды.

Соловецкая Мегалитическая кладка именно с Соловков и Орешка начался Питер-с-бурх.

Ореховский закладной мегалит символ непостоянной дружбы и постоянной вражды.

Вероятности отрицать не могу, достоверности не вижу. М. Ломоносов

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

Официальная история Исаакиевского собора выглядит следующим образом: Святой Исаакий Далматский был святым покровителем Петра Первого, поскольку тот родился в день его памяти. Сначала на этом месте была Исаакиевская церковь, переоборудованная из большого чертежного амбара – в строящемся городе церкви для народа не было. Здание было деревянным, шпиль над амбаром возводили по проекту и под руководством голландца Ван-Болеса. В 1709 году церковь отреставрировали. В этой церкви Петр в 1712 году венчался с Екатериной Первой (Мартой Скавронской). По указу Петра, моряки Балтфлота приносили присягу только в этой церкви.

В 1717 году на месте этой церкви была заложена более фундаментальная каменная церковь. Первый камень собственноручно заложил Петр. Эта церковь стояла на месте теперешнего Медного Всадника. Но место было неудачным – река подмывала берег, к тому же в церковь в 1735 году ударила молния и она частично сгорела. Созданная комиссия признала место неудачным, грунт зыбким, и церковь решили разобрать и начать новое строительство дальше от берега.

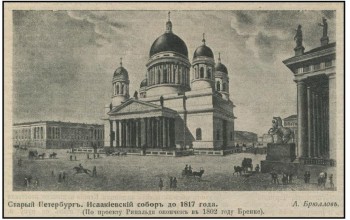

В 1762 году, уже при Екатерине Второй началось строительство третьей Исаакиевской церкви по проекту архитектора Ринальди. После проектных работ первый камень был заложен в 1768 году. По проекту церковь должна была иметь 5 сложной формы куполов и облицовывалась мрамором. Но закончить работу Ринальди не смог, так как после смерти Екатерины строительство прекратилось. Вступивший на престол Павел Первый поручил архитектору Бренну срочно докончить стройку. Пришлось отказаться от четырех куполов, а мрамор забрали на строительство Михайловского замка. Церковь был построена из кирпича, что вызвало много язвительных эпиграмм в петербургском обществе. Третий вариант Исаакиевского, уже собора, был освящен в 1802 году.

Однако собор явно не соответствовал парадному облику столицы и с 1809 года объявляются конкурсы на строительство нового варианта Исаакиевского собора. Конкурс после нескольких лет выиграл Монферан, закладка нового собора состоялась в 1819 году, в 1820 году Монферран выпускает прекрасный альбом с рисунками будущего собора. Проект впоследствии несколько изменили, так как стены не могли выдержать вес купола, который запланировал архитектор. Был создан новый проект 1825 года, каковой и представлен сегодня в натуральном виде. Гранит для колонн и облицовки брался в Пютерлакской каменоломне недалеко от Выборга. Монферран, кстати, отмечал, что работы с гранитом для русских – привычное дело и те работы, которые возбуждают удивление в произведениях древности, здесь являются обычными и никого не удивляют. Колонна в Исаакии весит 114 тонн, заготовка под неё вырубалась значительно больших размеров. Систему подъёма колонны разработал Бетанкур и подъём колонны занимал 45 минут. Первая колонна была установлена 20 марта 1828 года. Торжественное освящение собора произошло 30 мая 1858 года уже при императоре Александре Втором.

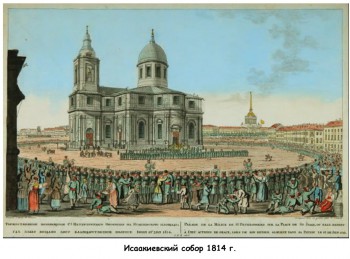

Всё логично и увязано в единый последовательный процесс. НО! Вот картина И.А. Иванова: «Торжественное возвращение Санкт-Петербургского ополчения на Исаакиевскую площадь», 1815 год. А вот картина А. Брюллова, напечатанная в газете. Прочитайте внимательно подпись: собор по проекту Ринальди, строительство окончено в 1802 году. А официально первая колонна была установлена 20 марта 1828 года. А вот картина неизвестного художника: вид на Адмиралтейство и старый Исаакиевский собор. 1825 год. А вот литография до 1830 года – Исаакиевский собор, достроенный В. Бренна по проекту Ринальди.

Вот литография постройки Исаакия О. Монферана. 1840 год четырех угловых куполов-башен нет и в помине. А вот литография Дюрана 1939 года – стоит собор как миленький А вот иллюстрация Хигхема из книги сэра Ричи Лейча эсквайра о его путешествии в Петербург и Москву 1835-36 год. Внимательно вглядитесь – что там на месте Исаакия? Как всё это утрясти в цельную картину? Кто врет?

В 1717 году на месте этой церкви была заложена более фундаментальная каменная церковь. Первый камень собственноручно заложил Петр. Эта церковь стояла на месте теперешнего Медного Всадника. Но место было неудачным – река подмывала берег, к тому же в церковь в 1735 году ударила молния и она частично сгорела. Созданная комиссия признала место неудачным, грунт зыбким, и церковь решили разобрать и начать новое строительство дальше от берега.

В 1762 году, уже при Екатерине Второй началось строительство третьей Исаакиевской церкви по проекту архитектора Ринальди. После проектных работ первый камень был заложен в 1768 году. По проекту церковь должна была иметь 5 сложной формы куполов и облицовывалась мрамором. Но закончить работу Ринальди не смог, так как после смерти Екатерины строительство прекратилось. Вступивший на престол Павел Первый поручил архитектору Бренну срочно докончить стройку. Пришлось отказаться от четырех куполов, а мрамор забрали на строительство Михайловского замка. Церковь был построена из кирпича, что вызвало много язвительных эпиграмм в петербургском обществе. Третий вариант Исаакиевского, уже собора, был освящен в 1802 году.

Однако собор явно не соответствовал парадному облику столицы и с 1809 года объявляются конкурсы на строительство нового варианта Исаакиевского собора. Конкурс после нескольких лет выиграл Монферан, закладка нового собора состоялась в 1819 году, в 1820 году Монферран выпускает прекрасный альбом с рисунками будущего собора. Проект впоследствии несколько изменили, так как стены не могли выдержать вес купола, который запланировал архитектор. Был создан новый проект 1825 года, каковой и представлен сегодня в натуральном виде. Гранит для колонн и облицовки брался в Пютерлакской каменоломне недалеко от Выборга. Монферран, кстати, отмечал, что работы с гранитом для русских – привычное дело и те работы, которые возбуждают удивление в произведениях древности, здесь являются обычными и никого не удивляют. Колонна в Исаакии весит 114 тонн, заготовка под неё вырубалась значительно больших размеров. Систему подъёма колонны разработал Бетанкур и подъём колонны занимал 45 минут. Первая колонна была установлена 20 марта 1828 года. Торжественное освящение собора произошло 30 мая 1858 года уже при императоре Александре Втором.

Всё логично и увязано в единый последовательный процесс. НО! Вот картина И.А. Иванова: «Торжественное возвращение Санкт-Петербургского ополчения на Исаакиевскую площадь», 1815 год. А вот картина А. Брюллова, напечатанная в газете. Прочитайте внимательно подпись: собор по проекту Ринальди, строительство окончено в 1802 году. А официально первая колонна была установлена 20 марта 1828 года. А вот картина неизвестного художника: вид на Адмиралтейство и старый Исаакиевский собор. 1825 год. А вот литография до 1830 года – Исаакиевский собор, достроенный В. Бренна по проекту Ринальди.

Вот литография постройки Исаакия О. Монферана. 1840 год четырех угловых куполов-башен нет и в помине. А вот литография Дюрана 1939 года – стоит собор как миленький А вот иллюстрация Хигхема из книги сэра Ричи Лейча эсквайра о его путешествии в Петербург и Москву 1835-36 год. Внимательно вглядитесь – что там на месте Исаакия? Как всё это утрясти в цельную картину? Кто врет?

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

(продолжение)

Вообще с Исаакием много вопросов. Вот картинка с обложки журнала «Иллюстрация» 1848 года. Вглядитесь в силуэт собора. Это что, художник воспарил воображением, или рисовал с натуры? А вот рисунок Монферана – строительство собора. Обратите внимание на группу мужиков слева внизу. Любители пощипать себе нерву всякими тайнами голосят о неведомых способах транспортировки 2,5 тонных блоков на строительство пирамид в Египте. Или, там в Южной Америке. Вот вам пример, как это делалось. Кстати, если знаете арифметику, посчитайте, сколько мужиков волокут 2,5-3 тонный гранитный блок? И каким способом они это делают? Что, древние египтяне так не могли? Ума не хватало? А если ещё учесть, что официальная история растянула реальную египетскую историю в 3-4 раза, то и разрыв по времени между обоими строительствами оказывается не так уж и велик.

Но дело не только в этом. Есть версия, что и Александровская колонна и колонные Исаакия не вырезаны из одного блока гранита, а составлены из нескольких блоков и покрыты искусственным гранитом. Монферан об этом не знал. На Александрийской и исаакивских колоннах видны заплатки. По какой причине их делали? А вот одну щербину недосмотрели – полюбуйтесь. Там внутри что, гранит? Непохоже. Для сравнения поглядите на сколовшийся край гранитной ступеньки на фото выше. А вот фотография колонны внутри Исаакия – склеили колонну-то. Кстати, и сегодня сделать идеально круглую колонну такого размера из одного куска гранита – задача очень сложная. А в то время все делали вручную, на глазок, кувалдой и такой-то матерью. А вот если предположить, что искусственный гранит заливали в опалубку, а потом шлифовали и полировали – тогда задача упрощается.

(продолжение)

Вообще с Исаакием много вопросов. Вот картинка с обложки журнала «Иллюстрация» 1848 года. Вглядитесь в силуэт собора. Это что, художник воспарил воображением, или рисовал с натуры? А вот рисунок Монферана – строительство собора. Обратите внимание на группу мужиков слева внизу. Любители пощипать себе нерву всякими тайнами голосят о неведомых способах транспортировки 2,5 тонных блоков на строительство пирамид в Египте. Или, там в Южной Америке. Вот вам пример, как это делалось. Кстати, если знаете арифметику, посчитайте, сколько мужиков волокут 2,5-3 тонный гранитный блок? И каким способом они это делают? Что, древние египтяне так не могли? Ума не хватало? А если ещё учесть, что официальная история растянула реальную египетскую историю в 3-4 раза, то и разрыв по времени между обоими строительствами оказывается не так уж и велик.

Но дело не только в этом. Есть версия, что и Александровская колонна и колонные Исаакия не вырезаны из одного блока гранита, а составлены из нескольких блоков и покрыты искусственным гранитом. Монферан об этом не знал. На Александрийской и исаакивских колоннах видны заплатки. По какой причине их делали? А вот одну щербину недосмотрели – полюбуйтесь. Там внутри что, гранит? Непохоже. Для сравнения поглядите на сколовшийся край гранитной ступеньки на фото выше. А вот фотография колонны внутри Исаакия – склеили колонну-то. Кстати, и сегодня сделать идеально круглую колонну такого размера из одного куска гранита – задача очень сложная. А в то время все делали вручную, на глазок, кувалдой и такой-то матерью. А вот если предположить, что искусственный гранит заливали в опалубку, а потом шлифовали и полировали – тогда задача упрощается.

Последний раз редактировалось Валентин 03 ноя 2016, 19:16, всего редактировалось 1 раз.

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

Вдогонку к сказанному выше: вот настоящий Петр и вот ранняя акварель Медного всадника: венок на голове иной формы и совсем непривычный пъедестал.

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

СПОРНЫЕ ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ ИЗ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (откуда город?)

Ещё одна загадка Петербурга – культурный слой. На макете Исаакиевского собора 9 ступенек. В натуре – 3. Шесть ушли на 1,5 метра в землю. Меньшиковский дворец ушел в землю на 3 метра, на дворцовой площади при раскопках обнаружили на глубине 4 м фундамент огромного здания, о котором ничего не известно. Инженерный Замок Павла Первого ушел в грунт на 2 м., хотя по рисункам того и нашего времени, он не просел ни на сантиметр. Зимой 1923 года во время земляных работ на Обводном канале на глубине нескольких метров откопал сооружение из гранитных плит, уложенных по кругу. Под центральной плитой обнаружили человеческие кости. Плиты были покрыты непонятными знаками. Находку осмотрел археолог и не придал ей никакого значения. Гранитные плиты распилили на плиты для мостовой. Человеческие останки вывезли на свалку. Информация об этой находке нашлась в Швеции. В шведских хрониках сказано, что маршал Торкель в 1300 году уничтожил карельской капище, где карелы совершали свои мерзкие языческие обряды и приносили в жертву животных и младенцев. Сегодня, кстати, это место, где совершается больше всего самоубийств в Питере – это уже милицейская статистика.

Ушла в землою и Петропавловка. На её месте ещё до Петра находилась точно такая же крепость Ниеншанц – есть шведские карты того времени. Вот фото откопанной нижней части Зотова бастиона. При раскопах на территории крепости обнаружили ряд артефактов, которые валялись в одном из углов крепости, а потом неизвестно куда исчезли. Так было что-то на месте Шлотбурга-Петербурга, или Петр на пустом месте все строил?

Больше на этой теме иллюстраций не будет - достигнут максимальный размер вложений.

Ещё одна загадка Петербурга – культурный слой. На макете Исаакиевского собора 9 ступенек. В натуре – 3. Шесть ушли на 1,5 метра в землю. Меньшиковский дворец ушел в землю на 3 метра, на дворцовой площади при раскопках обнаружили на глубине 4 м фундамент огромного здания, о котором ничего не известно. Инженерный Замок Павла Первого ушел в грунт на 2 м., хотя по рисункам того и нашего времени, он не просел ни на сантиметр. Зимой 1923 года во время земляных работ на Обводном канале на глубине нескольких метров откопал сооружение из гранитных плит, уложенных по кругу. Под центральной плитой обнаружили человеческие кости. Плиты были покрыты непонятными знаками. Находку осмотрел археолог и не придал ей никакого значения. Гранитные плиты распилили на плиты для мостовой. Человеческие останки вывезли на свалку. Информация об этой находке нашлась в Швеции. В шведских хрониках сказано, что маршал Торкель в 1300 году уничтожил карельской капище, где карелы совершали свои мерзкие языческие обряды и приносили в жертву животных и младенцев. Сегодня, кстати, это место, где совершается больше всего самоубийств в Питере – это уже милицейская статистика.

Ушла в землою и Петропавловка. На её месте ещё до Петра находилась точно такая же крепость Ниеншанц – есть шведские карты того времени. Вот фото откопанной нижней части Зотова бастиона. При раскопах на территории крепости обнаружили ряд артефактов, которые валялись в одном из углов крепости, а потом неизвестно куда исчезли. Так было что-то на месте Шлотбурга-Петербурга, или Петр на пустом месте все строил?

Больше на этой теме иллюстраций не будет - достигнут максимальный размер вложений.

-

Gosha

- Всего сообщений: 63805

- Зарегистрирован: 25.08.2012

- Откуда: Moscow

Re: История Санкт-Петербурга

Опять замаячила совместна тень Морозова-Фоменко? Действительно зачем в Преддверье Вечности считать года в Ветхом Завете нет не одной даты, а исторические имена Извращены настолько, что оттолкнуться от них невероятно тяжело, что дает несомненное преимущество для фальсификации и переписывании-дополнения Всемирной Истории и Хронологии. Появляется явное желание приблизить Адама и сотворение человека из Глины на ДЕСЯТЬ тысяч лет всего-то от настоящего времени. Никто точно не знает как долго человек слезал с дерева, как долго приучал себя все свое носить при себе, сколько времени человеку понадобилось чтобы прикрыть свой божественный срам.

Вероятности отрицать не могу, достоверности не вижу. М. Ломоносов

-

Валентин

- Всего сообщений: 1705

- Зарегистрирован: 24.08.2013

- Откуда: Краснодарский край Сочи

- Возраст: 81

Re: История Санкт-Петербурга

Призрак Морозова-Фоменко будет стоят перед вами всегда, ибо доказать ложность их утверждений никакие историки не в состоянии, а на их плевки отвечать надо тем же. Козлы они и есть козлы, несмотря на звания. Вопрос не в Фоменко, вопрос в идиотизме дебилов, которые воют о "тайнах Египта". Непонятно, что ли? Евреи просто перепели шумерские легенды. В них боги лепят мужчину и женщину из глины - шумеры всё из глины делали. Причем в Библии они лепят женщину два раза. Сначала Лилит, потом Еву. Ева смертна, Лилит - нет. Что говорит о том, что придурок, соединивший два разных текста в один, даже не дал себе труд прочитать, что он там слепил.

-

Нибируанин

- Всего сообщений: 38

- Зарегистрирован: 14.11.2016

- Образование: высшее гуманитарное

Re: История Санкт-Петербурга

И где тут ложь?

Почему Юстин не мог нарисовать Александровскую колонну до ее возведения? Сначала всегда рисуют эскизы, а потому уже строят. Эскиз от Юстина, техническое воплощение Бетанкура.

И где сказано, что при открытии Столпа на Дворцовой площади одновременно находились 100 000 человек? Они участвовали в параде. То есть проходили строем, как ныне по Красной площади.

И куда вы дели с Дворцовой площади весь дипломатический корпус? Все иностранные послы дружно сговорились, что присутствовали при открытии Столпа?

И почему Петру не быть без штанов? До него и без бороды позорно было, а женщинам - без головного убора?

И почему не в виде римского императора, если он - первый русский император?

И почему в Европе не возникнуть моде на сфинксов и т.д. после того, как Наполеон фактически заново познакомил Европу с Египтом, а Франция была законодательницей мод? Сейчас автомобилями меряются, а тогда - сфинксами.

И почему зданиям не просесть, если там почва хилая?

И почему ей не быть такой, если Нева пробилась в Финский залив всего 4 000 лет назад? (Так что не надо сюда разных египтян пихать - они уже отстроились, а такой катаклизм все бы разнес).

И чем удивительна монументальность того же Исаакия, если только Петропавловку строили 20 000 человек, разбитые в течение года на три смены???

Ну и т.д. Так что не надо голову ерундой забивать ни себе, ни людям...

Почему Юстин не мог нарисовать Александровскую колонну до ее возведения? Сначала всегда рисуют эскизы, а потому уже строят. Эскиз от Юстина, техническое воплощение Бетанкура.

И где сказано, что при открытии Столпа на Дворцовой площади одновременно находились 100 000 человек? Они участвовали в параде. То есть проходили строем, как ныне по Красной площади.

И куда вы дели с Дворцовой площади весь дипломатический корпус? Все иностранные послы дружно сговорились, что присутствовали при открытии Столпа?

И почему Петру не быть без штанов? До него и без бороды позорно было, а женщинам - без головного убора?

И почему не в виде римского императора, если он - первый русский император?

И почему в Европе не возникнуть моде на сфинксов и т.д. после того, как Наполеон фактически заново познакомил Европу с Египтом, а Франция была законодательницей мод? Сейчас автомобилями меряются, а тогда - сфинксами.

И почему зданиям не просесть, если там почва хилая?

И почему ей не быть такой, если Нева пробилась в Финский залив всего 4 000 лет назад? (Так что не надо сюда разных египтян пихать - они уже отстроились, а такой катаклизм все бы разнес).

И чем удивительна монументальность того же Исаакия, если только Петропавловку строили 20 000 человек, разбитые в течение года на три смены???

Ну и т.д. Так что не надо голову ерундой забивать ни себе, ни людям...

"Я ни во что не верю - даже в черта назло всем" (ВВС)

-

Морозов

- Всего сообщений: 46

- Зарегистрирован: 25.11.2016

- Образование: высшее гуманитарное

Re: История Санкт-Петербурга

Валентин, вообще-то на картине Иванова – не нынешний, а предыдущий собор. Неужели Вы не видите разницу?

Что касается другой формы венка и пьедестала на ранней акварели Медного всадника, простите, но Вы этим доводом немало позабавили. Это ведь от умения художника зависит: как шмог, так и нарисовал. А смог именно так.

Кроме того, Вы уверены, что газетная репродукция – это действительно репродукция картины А.П. Брюллова, где изображен собор по состоянию до 1817 года? Если да, буду весьма благодарен за информацию о том, как называется эта картина, в каком году написана и в каком музее находится.

И еще. Зачем Вы запостили Петра в штанах и шляпе – современный памятник, открытый в Бийске в 2010 году? Или Вы считаете, что скульптор именно таким и должен был изобразить императора? Но ведь у скульптура был совершенно иной замысел.

Что касается другой формы венка и пьедестала на ранней акварели Медного всадника, простите, но Вы этим доводом немало позабавили. Это ведь от умения художника зависит: как шмог, так и нарисовал. А смог именно так.

Кроме того, Вы уверены, что газетная репродукция – это действительно репродукция картины А.П. Брюллова, где изображен собор по состоянию до 1817 года? Если да, буду весьма благодарен за информацию о том, как называется эта картина, в каком году написана и в каком музее находится.

И еще. Зачем Вы запостили Петра в штанах и шляпе – современный памятник, открытый в Бийске в 2010 году? Или Вы считаете, что скульптор именно таким и должен был изобразить императора? Но ведь у скульптура был совершенно иной замысел.

-

Морозов

- Всего сообщений: 46

- Зарегистрирован: 25.11.2016

- Образование: высшее гуманитарное

Re: История Санкт-Петербурга

Решив прочитать тему с самого начала, обнаружил в ней знакомый текст, давно гуляющий по интернету. Автора не знаю, но убежден, что человек не является историком и вообще плохо представляет себе планировку исторической части Санкт-Петербурга, в том числе и как соотносятся на местности знаменитые объекты по отношению друг к другу. Одно дело, когда творчество этого «умника»-дилетанта тупо копипастят развлекательные сайты типа фишки.нет и yaplakal.com, и совсем другое, когда этим занимаются участники форума, претендующие на знание истории. Увы, даже не пытаясь осмыслить и хотя бы частично проверить написанное.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ann%29.jpg

Сравните план Хоманна с позднейшими планами СПб и убедитесь сами.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... bov%29.jpg

Какие это, к чёрту, шпили Михайловского замка и Спаса на крови? На гравюре всё что угодно, только не эти конкретные здания. Храм Спаса на крови совершенно не так выглядит. А Михайловский мало того, что тоже имеет совершенно иной облик, так ещё и в другом месте расположен – никак не слева, а по центру и вообще другом берегу Фонтанки.

То, что фундамент Михайловского замка заложен в апреле 1819 года, - откровенный бред. Замок построен по указанию и при жизни Павла I, там он, собственно, и был убит. А тут получается, что Павел жил-поживал да ещё Наполеона победил.

Что касается геодезистов. Я ни разу не геодезист, однако смогу при помощи роты солдат и кольев провести прямые линии на местности.

Строительство Ладожского канала началось в 1719 году, при Петре I. В то время желание царя Петра торговать с Европой по Балтике требовало расширения путей сообщения, особенно водных. Один из участков Вышневолоцкого водного пути, соединяющего Волгу с Балтийским морем, проходил через Ладожское озеро. Этот участок являлся одним из самых трудных и опасных: частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели сотен кораблей с грузом. В указе от 18 ноября 1718 года Петра I сказано:

«какой великий убыток на вся годы чинится на Ладожском озере от худых судов, и что одним сим летом с тысячу судов пропало…».

Полного текста указа я не видел, однако известно, как строился первый (Староладожский) канал, сколько и какого народа было привлечено и даже об арестах за нерадивое строительство. На каком-то этапе руководство ответственной стройкой было поручено генерал-лейтенанту Миниху. Тому самому будущему генерал-фельдмаршалу времён Анны Иоанновны, впоследствии приговорённому Елисаветой Петровной к смертной казни.

Гораздо меньше известно, что Миних был грамотным военным инженером и именно в этом качестве был приглашен на русскую службу. Так вот Миних оставил воспоминания о строительстве канала, которые были опубликованы в журнале «Сын отечества» в 1818 году (Миних Б. К., фон. Известие фельдмаршала Миниха о Ладожском канале // Сын отечества, 1818. – Ч. 43. - № 4. – С. 129-155). Эти известия, как говорится в примечании, «писанныя им самим в 1765 году. Издатель С.О. покорнейше благодарит за украшение его Журнала сею важною Историческою статьею. Она печатается здесь без малейшей перемены против подлинной рукописи».

Там описана куча любопытных подробностей с самого начала реализации задумки:

Сии перемены вод в Ладожском озере, о которых я первой в 1723 году донес Петру Великому, подали причину между Инженерами к великим прениям и к разным мнениям в разсуждении строения канала, и для того Государь Петр Великий повелел учредить особливую Koммисию. Члены оной были: Генерал-Лейтенант де Кулон, первой Российской Империи Инженер, я, Генерал-Лейтенант, Генерал Мaиop Дебрини, Инженер Писарев, Генерал Маиор и Капитан-Порутчик Бомбардирской роты Гвардии Преображенскаго полку, которому поручено было надзирание над строением канала, и которой Математическим Hаукам на Государевом коште обучился в Берлине; Kапитан Командор Лен, которой находился при строении Кронштатскаго канала и тамошних гаваней; он имел доверенность от Государя. IIIлюзный мастер Г. Гаутер, родом Голланец, и Г Литцельрот, машинный мастер, родом Немец для гидравлических машин, потребных при строении канала.

Троекратно делали мы нивеллацию всей поверхности от Волхова даже до Невы реки, по которой канал проводить надлежало с невероятным трудом; ибо кроме того, что на разстоянии первых десяти верст не было никакой дороги, но непроходимыя болота; в тоже время самое время тщательно наведывались мы о свойствах вод в тамошних местах. Но cиe не имело желаемаго успеха, по многим следствиям мнения в разсуждении строения канала были весьма различны».

Кому интересны подробности, они здесь - http://memoirs.ru/texts/Minich1818.htm.

С картой неизвестный автор явно передёрнул. Это не карта, а план, причём план до конца не реализованный и подвергшийся впоследствии корректировкам. Взять хотя бы Васильевский остров. В его западной части (прилегающей к заливу) и северной части (выше реки Смоленки) планировка улиц совершенно другая. Не проложена (не построена) улица (или проспект), на плане нарисованная южнее Большого проспекта – между Большим и Невой. Косой линии на плане тоже не видно.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ann%29.jpg

Сравните план Хоманна с позднейшими планами СПб и убедитесь сами.